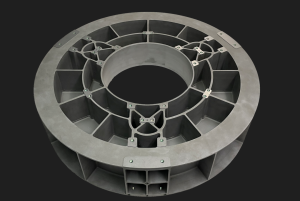

Bauteil aus carbonfaserverstärktem Siliziumkarbid zur Befestigung optischer Instrumente, die für Raumfahrtanwendungen genutzt werden. ECM – Engineered Ceramic Materials GmbH

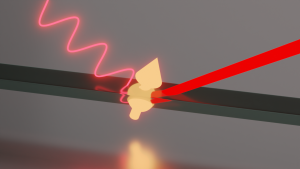

Forschende am Institut für Materials Resource Management der Universität Augsburg haben eine Methode entwickelt, um Bauteile aus keramischen Faserverbundwerkstoffen zu reparieren. Nach einer zerstörungsfreien 3D-Analyse werden Schädigungsbereiche gezielt abgetragen und anschließend über neuartige Reparaturprozesse mit geeignetem Material verfüllt. Bislang war eine Reparatur solcher Faserverbundwerkstoffe nicht möglich. Das Projekt “R4CMC – Repair Concepts for Reduced Reject Rates of virgin and overhauled CMC” wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert.

Keramische Faserverbundwerkstoffe (Ceramic Matrix Composites – CMC) zeichnen sich durch ihre Hochtemperatur- und Korrosionsbeständigkeit, ihr schadenstolerantes Verhalten und ihre geringe Dichte aus. Sie eignen sich damit für Anwendungen in extremen Umgebungen und werden vor allem in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, z. B. in Satellitenstrukturen. Weitere Anwendungsbereiche finden sich in der Automobilindustrie, z.B. in Brems- oder Kupplungsscheiben, oder im Maschinenbau, z.B. in Schutzhülsen für Pumpenanwendungen.

Am Institut für Materials Resource Management haben Forschende nun erstmals eine Methode entwickelt, wie sich lokale Schäden in CMC-Bauteilen reparieren lassen. Weiterlesen