Integration des Lasers in bestehende Anlagentechnik am IKV Foto: IKV

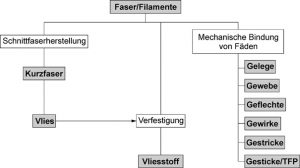

Komplexe, funktionalisierte Bauteile auf Basis faserverstärkter thermoplastischer Kunststoffe lassen sich heute schon mit integrierten Fertigungsverfahren in kurzen Zykluszeiten herstellen. Jedoch gelingt die wirtschaftliche Fertigung von Prototypen oder Kleinserien aufgrund der hohen Werkzeugkosten bisher nicht. Deshalb entwickelt das Institut für Kunststoffverarbeitung an der RWTH Aachen gemeinsam mit Projektpartnern im Rahmen des BMBF‑Verbundprojekts „LightFlex“ ein neuartiges, photonikbasiertes Fertigungsverfahren zur Steigerung der Flexibilität und geometrischen Komplexität für die Prototypen- und Kleinserienfertigung. Weiterlesen