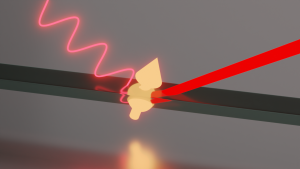

© Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg/Prof. Roland Nagy

Spin-basierter Quanten-Magnetfeldsensor in einem Messvorgang. Der Sensor wird optisch angeregt, um die Magnetfeldmessung zu starten. Die Information vom gemessenen Signal wird durch die Emission kodiert, weitergeleitet und in Form von Magnetfeldmappings visualisiert.

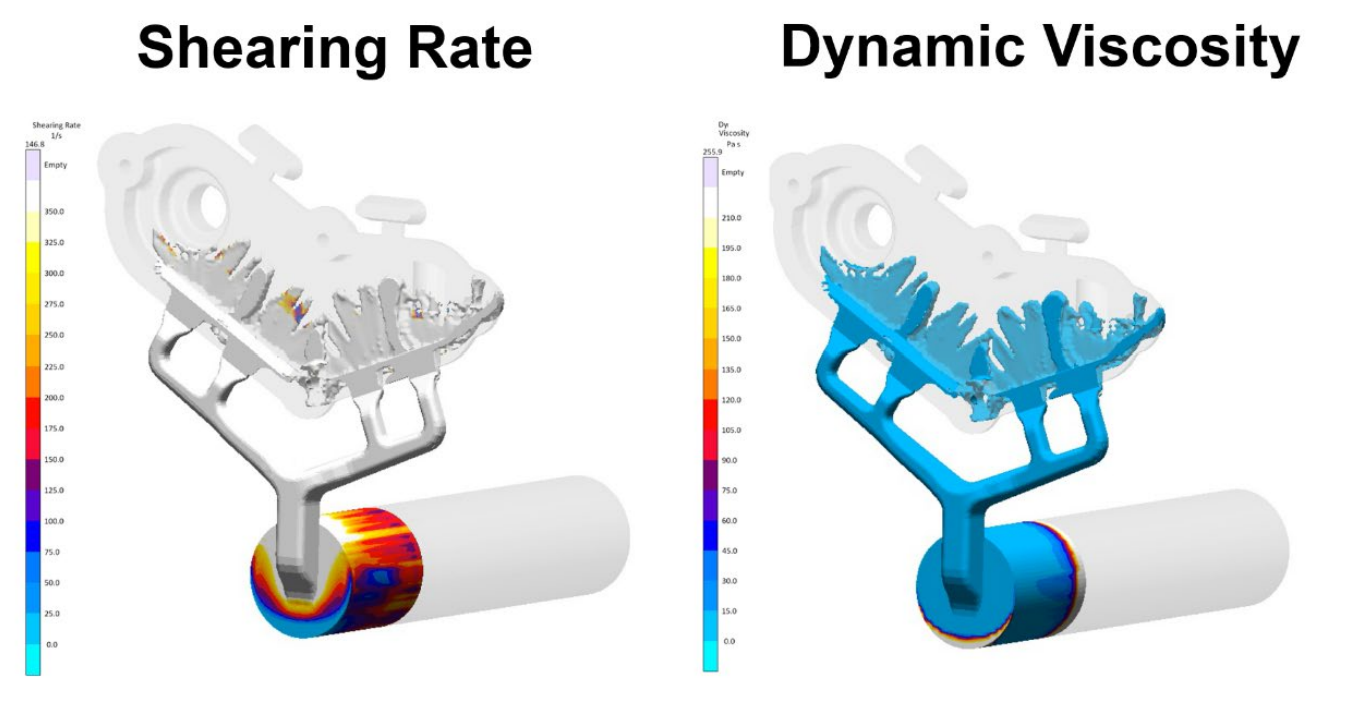

Um die Nachhaltigkeit der Elektromobilität zu fördern und Ressourcen effizienter zu nutzen, gewinnt das Upcycling von Lithium-Ionen-Batterien zunehmend an Bedeutung. Es werden Konzepte gesucht, um die Materialkreisläufe zu verlangsamen. Erreicht wird dies, indem gebrauchte Batterien aus Elektrofahrzeugen in neuen Anwendungsgebieten zum Einsatz kommen, anstatt sie sofort in Recyclingprozesse zu überführen. Trotz des erheblichen Potenzials zur Ressourcenschonung hat sich das Upcycling aus technischen und wirtschaftlichen Gründen bislang nicht durchgesetzt. Ein Forscherteam kann nun mithilfe einer Hochgeschwindigkeitsmessmethode und KI eine anwendungsreife Lösung ermöglichen. Weiterlesen