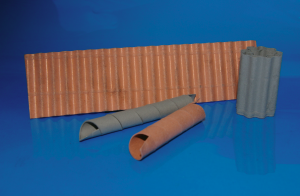

Heimkompostierbar, dünn und dennoch reißfest sowie bis zu 40 % biobasiert – mit diesen Eigenschaften können z. B. Obst- und Gemüsebeutel aus den neuen Bio-Flex-Compounds von FKuR sogar die strengen Forderungen des französischen Energiewendegesetzes erfüllen; die linke Tüte ist aus dem transparenteren Bio-Flex FX 1803, die rechte aus dem reißfesteren Bio-Flex FX 1824.; Bild © FKuR

Der Biokunststoffspezialist FKuR hat neue Bio-Flex Compounds zur Herstellung dünnwandiger Folien entwickelt, die bei den geringen und wechselnden Temperaturen im Gartenkompost vollständig biologisch abbauen. Das belgische Unternehmen Vinçotte hat für diese Typen das ,OK Compost HOME‘ Zertifikat erteilt. Darüber hinaus erfüllen die meisten von ihnen auch die Vorgaben des Artikels 75 des französischen Energiewende-Gesetzes (Loi sur la transition énergétique). Im Einzelhandel verbietet dieser seit Januar 2017 auch die Nutzung von Plastikbeuteln für Obst und Gemüse sowie an der Käse, Fleisch- und Fischtheke. Tüten aus Biokunststoffen sind davon ausgenommen, wenn sie heimkompostierbar sind und einen Mindestanteil von 30 % (ab 2025 60 %) an nachwachsenden Rohstoffen aufweisen. Weiterlesen