© Fraunhofer IAP

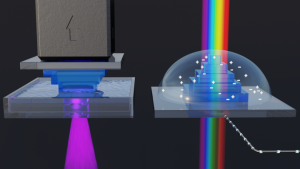

Infusionsschläuche bestehen oft aus Polyurethanen. Ein neuartiges Produktionsverfahren des Fraunhofer IAP macht es möglich, Polyurethane in höchster Qualität ohne den Einsatz der giftigen Isocyanate herzustellen.

Polyurethane (PUR) stecken in vielen Produkten, etwa in Polstermöbeln, in Schaum- oder Dämmstoffen, Fußböden, Lacken und sogar in medizinischen Katheterschläuchen. Bei der Herstellung dieser gefragten Kunststoffe kommt giftiges Isocyanat zum Einsatz. Fraunhofer-Forschende haben jetzt ein alternatives Produktionsverfahren mit unschädlichem Dicarbamat entwickelt.

Chemische Verbindungen der Art Isocyanat sind toxisch und lösen Allergien oder Asthma aus. Allerdings sind sie für die chemische Industrie noch unverzichtbar: Sie werden vor allem für die Herstellung von PUR benötigt. Diese Kunststoffe sind extrem vielseitig und werden daher für zahlreiche Produkte verwendet. Im Endprodukt sind zwar keine Isocyanate mehr enthalten, aber in der Herstellung sind besondere Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, um sie vom Menschen fernzuhalten und Gesundheitsgefahren zu vermeiden.

Fraunhofer-Forschenden ist es nun im Projekt »CO2NIPU« (Non-Isocyanate Polyurethanes, NIPU) erstmals gelungen, Polyurethane ohne den Einsatz von Isocyanaten herzustellen. Weiterlesen