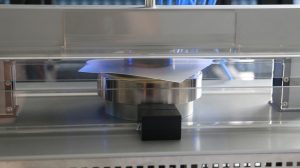

Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) haben ein Oberflächenmaterial entwickelt, das Wasser fast vollständig abweist. Mit einem völlig neuen Verfahren veränderten sie metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) – künstlich designte Materialien mit neuen Eigenschaften – mithilfe von Kohlenwasserstoffketten. Die so entstandenen superhydrophoben, also hochgradig wasserabweisenden Eigenschaften sind für den Einsatz als selbstreinigende Oberflächen interessant, die robust gegenüber Umwelteinflüssen sein müssen, beispielsweise bei Automobilen oder in der Architektur.

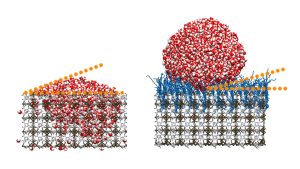

Links: Poröses Substrat mit geringem Wasserkontaktwinkel: Die Oberfläche nimmt viel Flüssigkeit auf. Rechts: Das neue Material weist einen großen Wasserkontaktwinkel auf und ist somit nahezu völlig wasserabweisend. (Foto: KIT)