© Fraunhofer FHR/Alexander Balas Breitbandiges Screening eines Polymers

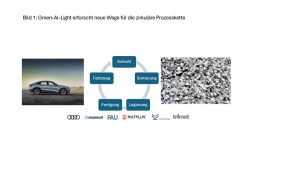

Spezielle physische Mensch-Roboter-Interaktionen werden vermehrt in der Fertigungsindustrie, im professionellen Dienstleistungssektor und im Gesundheitswesen benötigt. Dies erfordert eine Verbesserung des Komforts und der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Roboter müssen in der Lage sein, menschliche Handlungen vorherzusehen und Absichten zu erkennen. Dafür braucht es flexible Metamaterialien bzw. flächige Metasurface-Antennen mit hochintegrierter Elektronik, um die nahe Umgebung erfassen zu können. Solche Oberflächen, die einen Roboter wie eine adaptive, intelligente Haut umspannen, entwickelt das Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR gemeinsam mit sechs Partnern im EU-Projekt FITNESS. Ausgerüstet mit Metasurface-Antennen sollen Roboter künftig im Nahfeld die Umgebung gezielter abtasten und im Fernfeld besser mit ihrer Basisstation kommunizieren können. Weiterlesen

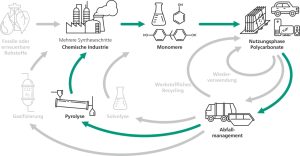

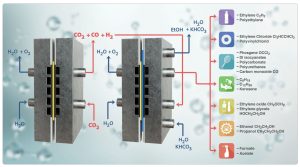

Reaktionsschema des Tandem-Elektrolyseurs

Reaktionsschema des Tandem-Elektrolyseurs