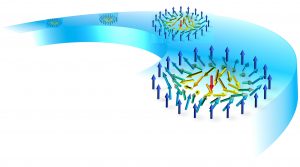

Inseln der Stabilität

© MPI für Mikrostrukturphysik

Antiskyrmionen könnten einen Datenspeicher ermöglichen, der schnell, robust und sparsam im Energieverbrauch ist

Big Data ist ein Motor moderner Entwicklungen – in vielen Bereichen der Gesellschaft: Große Datenmengen helfen, die medizinische Versorgung zu verbessern, sie könnten die Industrieproduktion effizienter machen, und auf vielen Gebieten der Wissenschaft geht heute schon nichts mehr ohne sie. Voraussetzung dafür ist, dass sich Information in Form von Datenbits auf immer leistungsfähigeren magnetischen Festplattenlaufwerken speichern lässt. Eine Entdeckung von Wissenschaftlern der Max-Planck-Institute für Mikrostrukturphysik in Dresden und für chemische Physik fester Stoffe in Halle könnte helfen, Festplatten robuster, schneller und sparsamer im Energieverbrauch zu machen. Denn die Forscher haben in einem neuartigen Material einen bislang unbekannten Typ magnetischer Nano-Objekte entdeckt: das Antiskyrmion, das als magnetisches Bit in naher Zukunft einen Racetrack-Speicher – ein Festplattenlaufwerk ohne bewegliche Teile – Realität werden lassen könnte. Weiterlesen