Informatiker der Saar-Uni ermöglichen es Nutzern von 3-D-Druckern, Objekte individuell anzupassen, nachdem sie gedruck worden sind.

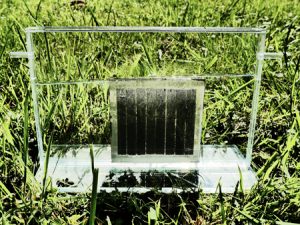

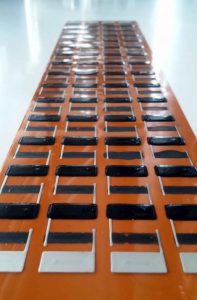

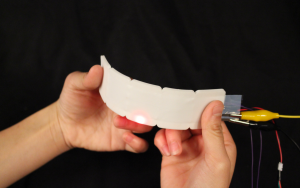

Durch den 3-D-Druck sind alle erdenklichen Varianten schichtweise aufgebauter, dreidimensionaler Objekte möglich. Das erfreut Industrie und private Anwender. Hochrechnungen für das Jahr 2025 kommen sogar auf ein Marktpotenzial von rund 50 Milliarden US-Dollar an Wertschöpfung. Will man jedoch das gedruckte Werkstück ändern, ist die Gestaltungsfreiheit dahin. Informatiker an der Universität des Saarlandes bauen daher an vorab definierten Stellen neu entwickelte Elemente in das 3-D-Objekt ein, mit deren Hilfe es sich auch noch nach dem Druck verändern lässt. Ihr neues Verfahren präsentieren sie auf der Computermesse Cebit in Hannover vom 20. bis 24. März (Halle 6, Stand E28). Weiterlesen