Unter dem Dach des Forschungs- und Entwicklungszentrums FOREL startete das Forschungsvorhaben 3DProCar. Ziel dieses Vorhabens ist die simulationsgestützte Entwicklung einer flexiblen und automatisierten Prozesskette für integral gefertigte Bauteile aus thermoplastischen Faserkunststoffverbunden (FKV) mit komplexer Geometrie. Im Projekt wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette – von der Herstellung neuartiger Hybridgarne aus recycelten Kohlenstofffasern über neuartige 3D-Textilien und effiziente, automatisierte Verarbeitungsprozesse bis hin zu Strukturbauteilen für die Automobilindustrie – betrachtet. Möglich macht dies die branchenübergreifende Projektbeteiligung von zehn Partnern aus der Industrie und zwei Forschungseinrichtungen der Technischen Universität Dresden. Weiterlesen

Kategorie: Forschung

Leichter durch Laserschweißen

Um Leichtbaumaterialien in der Automobilindustrie zum endgültigen Durchbruch zu verhelfen, sind neue Bearbeitungs-, Prüf- und Messverfahren nötig. Stahl-Aluminium-Mischverbindungen sind dabei von großem Interesse, da sie belastungsangepasste und gleichzeitig leichte Bauteile ermöglichen. Das Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) erarbeitet im Projekt LaserLeichter daher einen Laserstrahlschweißprozess zum Fügen von dreidimensionalen Strukturen in Mischbauweise aus Stahl und Aluminium. Weiterlesen

Tiflis wird Morgenstadt City Lab

Unter der Leitung des Fraunhofer IGB erarbeitet das Fraunhofer-Innovationsnetzwerk Morgenstadt anhand einer detaillierten Bestandsaufnahme eine Innovationsstrategie, mit der die georgische Hauptstadt Tiflis nachhaltiger werden kann. In zehn Monaten soll eine konkrete Roadmap für den Weg zu einer zukunftsfähigen Stadt vorliegen.

20 Städte aus Deutschland und Europa hatten sich mit klar formulierten Zielen zu mehr Nachhaltigkeit für die »Morgenstadt City Challenge« beworben. Der vom Fraunhofer-Innovationsnetzwerk Morgenstadt ausgelobte Wettbewerb versprach drei Gewinner-Städten, sie mit umfassenden Forschungs- und Beratungsleistungen zu unterstützen. Zum Einsatz kommt dabei eine im Rahmen des Projekts »Morgenstadt: City Insights« erarbeitete Methodik, anhand derer sich innovative Nachhaltigkeitskonzepte planen und umsetzen lassen. Weiterlesen

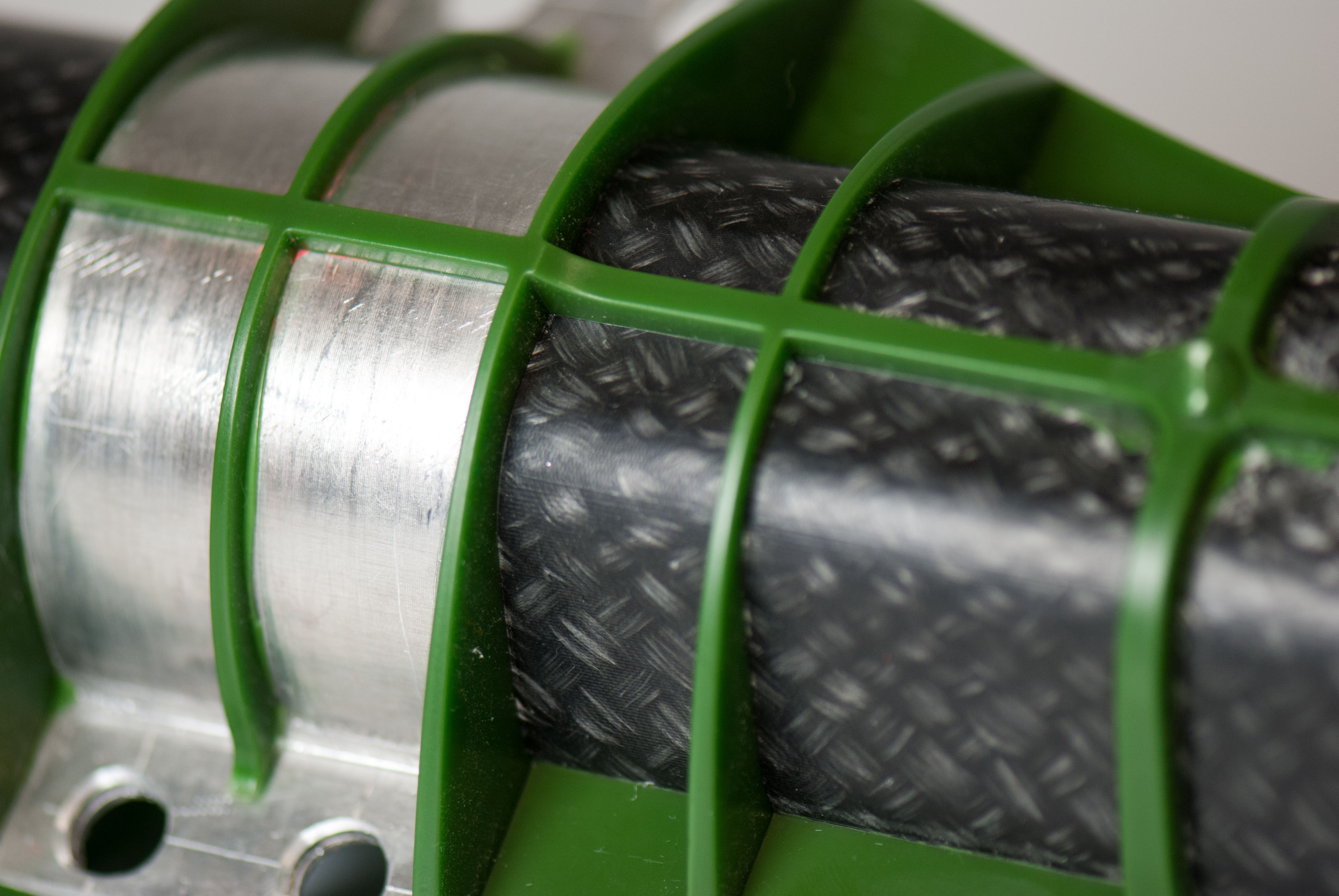

Komplexe Faserverbund-Profile für die Großserie

Projektstart auf der BMBF-geförderten Forschungsplattform FOREL / Gewichtsreduktion durch komplexe Faserverbund-Hohlprofile / Übergang zur Großserienanwendung

Projektstart auf der BMBF-geförderten Forschungsplattform FOREL / Gewichtsreduktion durch komplexe Faserverbund-Hohlprofile / Übergang zur Großserienanwendung

Unter dem Dach des Forschungs- und Technologiezentrums FOREL startete ein weiteres Forschungsvorhaben. FuPro – „Bauweisen- und Prozessentwicklung für funktionalisierte Mehrkomponentenstrukturen mit komplex geformten Hohlprofilen“ – soll entscheidend zur Erreichung der Ziele der Bundesregierung beitragen, Deutschland als Leitmarkt und Leitanbieter für Elektromobilität zu etablieren. Das Projektkonsortium aus Industrie und Wissenschaft wird koordiniert vom Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) der Technischen Universität Dresden. Weiterlesen

Fraunhofer PAZ entwickelt faserverstärkte Kunststoffe für mobile Leichtbauanwendungen

Automatisierte Fertigungszelle für die Herstellung von thermoplastbasierten Leichtbaustrukturen am Fraunhofer PAZ. © Fraunhofer PAZ

Unsere Autos werden leistungsstärker, bieten mehr Komfort und sind zunehmend mit dem Internet verbunden. Zusätzliche Funktionen gehen aber oft mit höheren verbrauchs- und herstellungsbedingten Emissionen einher. Um sie zu reduzieren, setzt man im Fraunhofer Pilotanlagenzentrum PAZ in Schkopau auf den Einsatz von faserverstärkten Kunststoffen – nicht nur wie bisher in Verkleidungsteilen, sondern gleichermaßen in der Struktur des Fahrzeugs. Weiterlesen

Forscher enträtseln, wie sich bei Suspensionen Tropfen lösen: Das Tropfverhalten lässt sich steuern

Ihr Ergebnis kann dazu beitragen, Arzneimittel genauer zu dosieren, das Druckbild von Tintendruckern zu verfeinern oder Spezialbeschichtungen exakter aufzusprühen: Als weltweit erste haben Forscher der Universität des Saarlandes und der Pariser Hochschule für angewandte Physik und Chemie herausgefunden, wie und warum sich in Suspensionen Tropfen ablösen – also in Flüssigkeiten wie Tinte, in denen Feststoffe schweben. Die Physiker Christian Wagner, Jorge Fiscina und Anke Lindner konnten zeigen, dass einzelne Feststoff-Teilchen den Tropfvorgang auslösen und beschleunigen. Werden Größe und Verteilung der Partikel in der Flüssigkeit geändert, lässt sich das Tropfverhalten beeinflussen. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher in den Europhysics Letters (doi:10.1209/0295-5075/110/64002; http://iopscience.iop.org/0295-5075/110/6/64002/). Weiterlesen

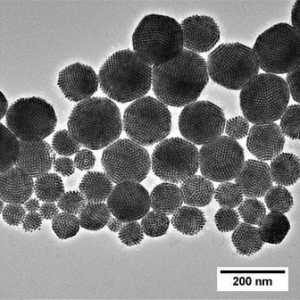

INM stellt neue Methoden für strukturierte Nanokomposite bereit

Kontrollierte Selbst-Anordnung von Nanopartikeln in Kompositen für verbesserte Materialeigenschaften. Hier: hierarchische Partikelanordnung im Emulsionsverfahren (©INM)

Hochempfindliche Diagnostik in der Medizintechnik, leuchtende Polymere, biegsame Dünnschicht-Solarzellen, flexible Displays oder druckbare Elektronik – sie alle basieren auf funktionellen Kompositen. Diese Materialien müssen wirtschaftlich herstellbar sein und geeignete Strukturen auf der Nanometer-Ebene enthalten, um ihre Funktion optimal zu erfüllen. An der Synthese und Analyse definiert strukturierter Komposite arbeitet das INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien. Seine Kompetenz hat es bereits in mehreren vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Kooperationen mit Industriepartnern unter Beweis gestellt. Es stellt seine Kompetenz nun verstärkt Partnern aus der Industrie zur Verfügung. Weiterlesen

Erst Henne oder Ei? Informatiker der Saar-Uni ermitteln automatisch Ursache und Wirkung eines Ereignisses

Kauft jemand, der Chips in seinen Einkaufswagen packt, immer Dips dazu? Oder ist es so: Wer einen Dip kauft, läuft weiter zum Chipsregal? Zu bestimmen, welches von zwei Ereignissen das andere bedingt, ist oft komplex. Ein neuartiges Prinzip von Informatikern der Universität des Saarlandes ermittelt kausale Beziehungen zwischen Ereignissen automatisch: Ihr Verfahren überprüft zwei Datensätze daraufhin, welcher mehr Informationen über den jeweils anderen enthält und schlüsselt so auf, welcher den anderen einst herbeiführte. Da das Prinzip auch in riesigen Datenmengen komplexe Zusammenhänge schnell berechnet, kann es bisherige Verfahren vereinfachen und enorm beschleunigen. Weiterlesen

Implantate mit dem Laser drucken

Dreidimensionale, laseradditiv gefertigte Struktur aus der Formgedächtnislegierung Nickel-Titan. (Foto: LZH)

Ob patientenangepasste Mikroimplantate oder Mikroimplantate mit Medikamentendepots – additive Verfahren sind bestens geeignet für die Herstellung solcher Bauteile. Wissenschaftler am Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) haben im Rahmen des Verbundvorhabens „REMEDIS“ Laserstrahlschmelz-Verfahren etabliert, um Implantate aus Platin, Nickel-Titan (NiTi) oder Edelstahl vollautomatisch herzustellen oder zu beschichten.

Eingesetzt haben die Wissenschaftler der Gruppe Oberflächentechnik dafür eine spezielle Form des 3D-Drucks – das Selektive Lasermikroschmelzen (SLµM). Mit zum Teil speziell entwickelten Anlagen konnten sie Elektroden für Herzschrittmacher mit Platin beschichten, dreidimensionale Gitterstrukturen aus NiTi sowie Stent-Protoypen aus Edelstahl herstellen. Platin wurden erstmalig im Rahmen des Projektes erfolgreich im Mikromaßstab verarbeitet. Weiterlesen

Mobile Brennstoffzelle lädt Smartphones und Tablets über USB-Anschluss auf

„Kraftwerk“ heißt die mobile Brennstoffzelle, mit der kleine Geräte über USB wieder aufgeladen werden können. Der Wasserstoff stammt aus normalem Feuerzeuggas (Butan), das in den Tank des Geräts gefüllt wird. Wie bei einem Feuerzeug dauert das nur wenige Sekunden, die Brennstoffzelle liefert dann Strom für mehrere Tage. Die Technologie hat der promovierte Werkstoffwissenschaftler Sascha Kühn an der Universität des Saarlandes entwickelt. Bereits 2003 meldete die Universität dafür ein Patent an, die Patentverwertungsagentur unterstützte den Erfinder bei der Vermarktung. Jetzt will Sascha Kühn diese Technologie über seine Firma eZelleron in Dresden in großem Stil auf den Markt bringen. Weiterlesen