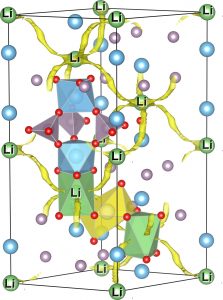

© Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM

Hoffnungsträger für noch leistungsfähigere Lithium-Ionen-Batterien: Festkörper-Elektrolyt (hier LiTi2(PO4)3, Li-grün, Ti-blau, P-lila, O-rot) mit Darstellung der »Wanderungspfade« für Lithium-Ionen (gelbe Bänder).

Leistungsfähige, langlebige Energiespeicher sind für viele Zukunftstechnologien von zentraler Bedeutung: Etwa für die Elektromobilität, für mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones oder zur effizienten Nutzung regenerativer Energien. Dr. Daniel Mutter vom Freiburger Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM konnte klären, wie Feststoff-Elektrolyte aus Keramik chemisch zusammengesetzt sein müssen, um gute Leistung in Lithium-Ionen Batterien zu erbringen. Solche Feststoff-Elektrolyte sind umweltfreundlicher als herkömmliche Flüssig-Elektrolyte und könnten Lithium-Ionen Batterien deutlich leistungsfähiger und betriebssicherer machen.

Weiterlesen