Mit dem Wartungsplaner die Wartungstermine sicherstellen

Mit dem Wartungsplaner die Wartungstermine sicherstellen

Überblick, Planung, Dokumentation: Gutes Prüffristenmanagement beruht auf diesen drei Säulen.

Wer diese berücksichtigt, hat bei einer anstehenden Betriebsprüfung oder Revision keine schlaflosen Nächte mehr.

Wartungsplaner Software behält die Prüftermine der Betriebsmittel im Blick

Wer Maschinen und Betriebsmittel sicher prüfen will, kommt um die Dokumentation der Prüfung nicht herum. Hierzu eignet sich eine Software, in der die Prüfberichte, Prüfergebnisse und Prüfprotokolle festgehalten werden. Die Hoppe Unternehmensberatung unterstützt Sie mit dem passenden Dokumentationssystem „Wartungsplaner“. Mit der Software können Sie Prüfungen von Anlagen, Maschinen und Betriebsmitteln planen, durchführen und dokumentieren. Der Wartungsplaner hilft, die oft holprige Koordination der notwendigen Arbeitsschritte zu glätten. Für eine gute Planung und flüssige Organisation ist es deswegen unerlässlich, die Lebensakten der prüfpflichtigen Anlagen zu kennen. Im Idealfall werden jeder Anlage und Maschine die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen, Instandhaltungen, Behebung von Störungen oder Reparaturen zugeordnet – mit einer entsprechenden Software ein Kinderspiel. Weiterlesen

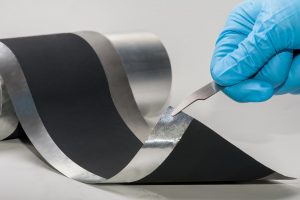

DIENES ist marktführender Anbieter in den Bereichen Messer, Messerhalter und Schneidsysteme für die industrielle Anwendung. Die Produkte sind u.a. bei Rollenschneider, z.B. bei Tragwalzenroller und Stützwalzenroller, bei Querschneider und Doppel-Längsschneider sowie bei cut-size Maschinen im Einsatz.

DIENES ist marktführender Anbieter in den Bereichen Messer, Messerhalter und Schneidsysteme für die industrielle Anwendung. Die Produkte sind u.a. bei Rollenschneider, z.B. bei Tragwalzenroller und Stützwalzenroller, bei Querschneider und Doppel-Längsschneider sowie bei cut-size Maschinen im Einsatz.