Nicht-toxische, umweltfreundliche und gut überführbare Alternative zu konventionellen Verfahren erfolgreich im Labormaßstab erprobt

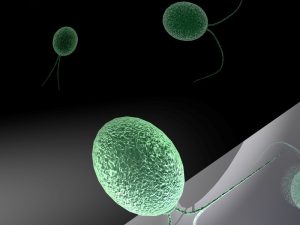

Wissenschaftler um Dr. Dieter Lehmann aus dem Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. (IPF) haben ein Verfahren zum Galvanisieren von ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)-Kunststoffen entwickelt, das auf den Einsatz von Chromschwefelsäure, d.h. auf gefährliche Chrom-VI-Verbindungen, verzichtet und auch keine anderen Beizverfahren nötig macht. Das im Labormaßstab erfolgreich getestete und zum Patent angemeldete Verfahren ist somit eine umweltfreundliche Alternative zum etablierten galvanischen Beschichtungsverfahren und lässt sich relativ leicht in existierende Produktionslinien integrieren. Weiterlesen