Modernes und erfolgreiches Mitarbeiter-Recruiting

Unser neuester Bereich im Fachmagazin „Werkstoffe in der Fertigung“

Sie schalten Anzeigen in der Tagespresse, machen Recruiting-Videos, beauftragen Personaldienstleister für Ihre Mitarbeitersuche? Der Erfolg ist überschaubar? Evtl. bekommen Sie bestimmte Stellen gar nicht besetzt? Dann haben wir die Lösung für Ihre Recruiting-Probleme:

Ab sofort bieten wir unseren Abonnenten, Werbekunden und Lesern eine neue Rubrik an:

JOBS in der Fertigungswelt

Mit verschiedenen Paketen und Lösungen bieten wir ab sofort, Führungskräfte, Fachkräfte, Mitarbeiter und Auszubildende für Ihr Unternehmen zu finden. Weiterlesen

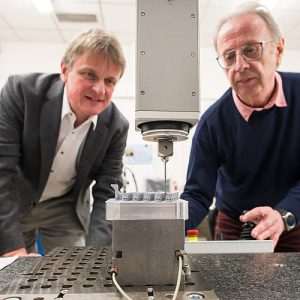

Die Digitalisierung der Sensoren nach dem Vorbild der Industrie 4.0 ermöglicht es Sensoren und Messgerät in Bezug auf eine rückführbare Kalibrierung getrennt zu betrachten. Jeder Sensor bildet eine abgeschlossene Messkette. Dadurch lassen sich Sensoren und Messgeräte flexibel miteinander kombinieren was sowohl die Anzahl der Messmittel als auch die Logistik bei Rekalibrierungen oder Neubeschaffungen von Sensoren deutlich verringern kann. Ein weiteres Thema der ALMEMO® D7 und D6 Digitaltechnologie ist die Einbindung von Fremdgeräten in ALMEMO® Netzwerke oder die Digitalisierung analoger Sensoren aller Hersteller und deren Anpassung an ALMEMO® Datenlogger.

Die Digitalisierung der Sensoren nach dem Vorbild der Industrie 4.0 ermöglicht es Sensoren und Messgerät in Bezug auf eine rückführbare Kalibrierung getrennt zu betrachten. Jeder Sensor bildet eine abgeschlossene Messkette. Dadurch lassen sich Sensoren und Messgeräte flexibel miteinander kombinieren was sowohl die Anzahl der Messmittel als auch die Logistik bei Rekalibrierungen oder Neubeschaffungen von Sensoren deutlich verringern kann. Ein weiteres Thema der ALMEMO® D7 und D6 Digitaltechnologie ist die Einbindung von Fremdgeräten in ALMEMO® Netzwerke oder die Digitalisierung analoger Sensoren aller Hersteller und deren Anpassung an ALMEMO® Datenlogger.