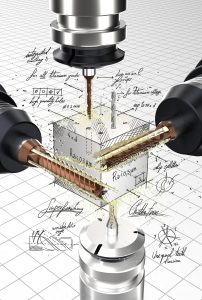

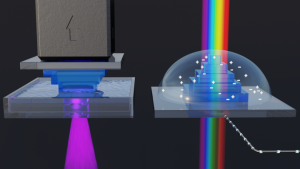

Konzept zur Herstellung elektrochromer Strukturen mithilfe von Digital Light Processing (links); Anwendung im spektroelektrochemischen Experiment (rechts).

Bild: Universität Stuttgart / GRK 2948 / F. Sterl

Eine neuartige „Tinte“ macht es möglich, elektrochemisch schaltbare, leitfähige Polymere mit einem lichtbasierten Verfahren dreidimensional zu drucken. Forschende der Universitäten Heidelberg und Stuttgart ist es gelungen, sogenannte Redoxpolymere für die additive Fertigung mit Digital Light Processing nutzbar zu machen. Die auf diese Weise entstehenden komplexen zwei- und dreidimensionalen Strukturen können elektrochemisch so manipuliert werden, dass sie ihre Farbe ändern. Dies eröffnet neue Perspektiven für die Fertigung etwa von 3D-gedruckten optoelektronischen Geräten. Die Forschungsarbeiten wurden im Rahmen des von beiden Universitäten getragenen Graduiertenkollegs „Gemischter Ionen-Elektronentransport: Von den Grundlagen zur Anwendung“ durchgeführt. Weiterlesen