© Tom Barnowsky

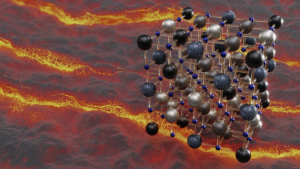

Änderung der Magnetisierungsdichte des nicht-van-der-Waals-2D-Materials CdTiO3 nach der Hydrierung. Rote Bereiche zeigen Verstärkung der Magnetisierung an, während blaue Bereiche entsprechende Verringerung signalisieren.

Magnetische zweidimensionale Schichten, die aus einer oder wenigen Atomlagen bestehen, sind erst seit Kurzem bekannt und versprechen interessante Anwendungen, zum Beispiel für die Elektronik der Zukunft. Bislang jedoch gelingt es noch nicht gut genug, die magnetischen Zustände dieser Materialien gezielt zu kontrollieren. Ein deutsch-amerikanisches Forschungsteam unter der Federführung des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) und der TU Dresden stellt nun eine originelle Idee vor, mit der sich dieses Manko beheben ließe – und zwar indem man die 2D-Schicht mit Wasserstoff reagieren lässt. Weiterlesen