CBN-Wälzschleifen – eine durchaus wirtschaftliche Alternative

Der Bedarf für hochqualitative Verzahnungen in Bereichen wie zum Beispiel der E-Mobilität bringt große Herausforderungen mit sich. Liebherr befasst sich mit der Entwicklung von Lösungen für eine wirtschaftliche Fertigung.

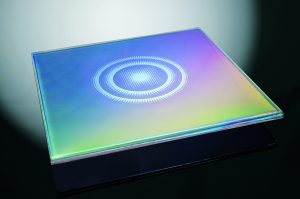

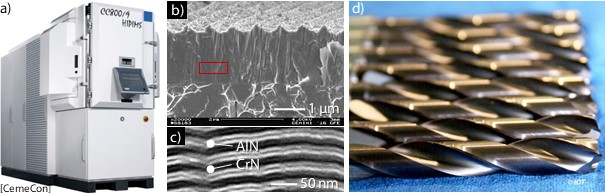

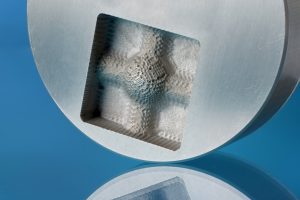

Wälzschleifen mit Korund ist für viele Applikationen eine gute Lösung, jedoch hat dieses Schleifmittel bei bestimmten Anwendungen auch gewisse Nachteile. Das Schleifen spezieller geometrischer Modifikationen kann sich beispielsweise nachteilig auswirken: Denn die Modifikationen müssen dann in der Maschine über den Abrichtprozess gänzlich oder teilweise in das Werkzeug eingearbeitet werden. Das Profilieren einer Schleifschnecke benötigt jedoch zum einen Zeit, zum anderen verändert es auch die Geometrie des Werkzeugs. Es muss je nach Wahl des Schleifprozesses in sehr kurzen Intervallen wiederholt werden, um die Produktion in gleichbleibender Qualität zu gewährleisten. Genau hier setzt Liebherr an und bietet ein CBN-Werkzeug mit einer eingebrachten Modifikation und stellt an einem Beispielwerkstück dar, dass man auch mit diesen Werkzeugen äußerst wirtschaftlich produzieren kann. Weiterlesen