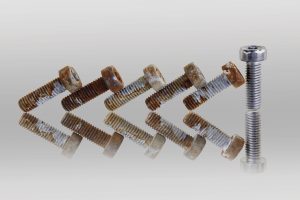

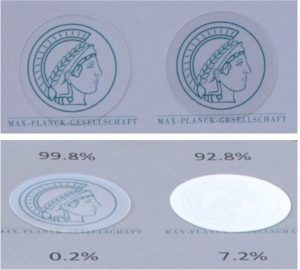

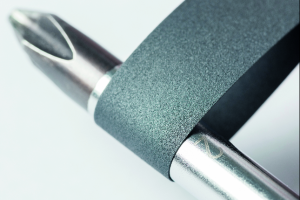

Wenn Bauteile in der Industrie rückstandslos hin und her bewegt werden, ist Haftung im Spiel. Die Oberflächen solcher Objekte sind jedoch nie zu hundert Prozent glatt. Selbst Oberflächen, die für das menschliche Auge glatt aussehen, sind meist mikroskopisch rau. Damit das Haften auch auf solchen rauen Oberflächen verlässlich klappt, haben Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Neue Materialien eine neue Haftstruktur entwickelt: Darin kombinierten sie harte und weiche Materialien. Sie stellten fest, dass diese Materialkombination deutlich besser auf rauen Oberflächen haftet, als solche Strukturen, die nur aus einem weichen Material gefertigt sind.

Damit lassen sich nicht nur industrielle Handling-Prozesse verbessern und sicherer machen. Die Materialien sind auch vielversprechend für Anwendungen auf der Haut, wie zum Beispiel für selbsthaftende Wundverschlüsse oder sogenannte Wearables – vernetzte Computer, die direkt auf der Haut getragen werden könnten. Weiterlesen