Prüfzelle

Die berührungslose Vermessung von Bauteilen erfolgt mit dem OCT System 50-mal schneller als mit konventionellen Vision-Systemen und genauer als ein Mikrometer. In unserer OCT-Anlage werden in einem Messvorgang Schichtdicken, Abmessungen, Volumen, die Parallelität oder die Planarität von Ebenen exakt vermessen.

Anlage zur Vermessung thermisch umgeformten Bauteilen

Eine Prüfanlage zur Vermessung der Geometrie von thermisch umgeformten Bauteilen (z.B. Prüfanlage für Kaffeekapseln) besteht aus zwei OCT-Kameras mit integrierten ASP Arrays. Die Kameras erfassen das Volumen im exakt definierten Zwischenraum. Der DUAL-Messkopf ist auf einer stabilen Plattform montiert und sitzt auf einem Koordinatensystem mit einer Schrittauflösung von 100 nm. Weiterlesen

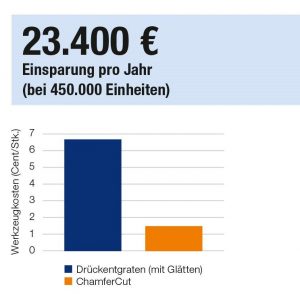

Liebherr hat das Anfasen mit dem ChamferCut-Verfahren optimiert und für ganz neue Anwendungen geöffnet. Der Anfasprozess kann nun hauptzeitparallel durchgeführt werden, was einen hohen Kundennutzen mit sich bringt. Das etablierte Verfahren basiert auf bewährter Liebherr-Maschinentechnologie und wurde von der klassischen Variante, bei der die ChamferCut-Werkzeuge direkt auf dem Fräsdorn sitzen weiterentwickelt. Die Fräsmaschinen mit integrierter ChamferCut-Einheit, sowie die Stand-Alone-Anfasmaschinen sind speziell auf die Erfordernisse angepasst.

Liebherr hat das Anfasen mit dem ChamferCut-Verfahren optimiert und für ganz neue Anwendungen geöffnet. Der Anfasprozess kann nun hauptzeitparallel durchgeführt werden, was einen hohen Kundennutzen mit sich bringt. Das etablierte Verfahren basiert auf bewährter Liebherr-Maschinentechnologie und wurde von der klassischen Variante, bei der die ChamferCut-Werkzeuge direkt auf dem Fräsdorn sitzen weiterentwickelt. Die Fräsmaschinen mit integrierter ChamferCut-Einheit, sowie die Stand-Alone-Anfasmaschinen sind speziell auf die Erfordernisse angepasst.