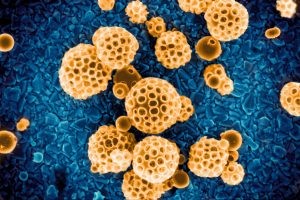

Schematische Darstellung eines Sandwich-Komplexes mit einem aus verschiedenen Elementen zusammengesetzten unteren Ring (Grafik: KIT)

Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert Arbeit an Sandwich-Komplexen von Professor Peter Roesky über ein Reinhart Koselleck-Projekt

Seltene Erden sind durch ihre besonderen Eigenschaften Bestandteil vieler Hightech-Produkte. An neuen Möglichkeiten für den Einsatz der Elemente arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Das Team stellt sogenannte Sandwich-Komplexe mit Seltenen Erden her, welche perspektivisch als neuartige molekulare Materialien für leistungsfähigere Speichermedien oder Displays dienen könnten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die wegbereitende Studie mit 500.000 Euro als Reinhart Koselleck-Projekt. Weiterlesen

Granta Design ist einer der Pioniere für intelligente Werkstoffauswahl.

Granta Design ist einer der Pioniere für intelligente Werkstoffauswahl.