Einleitung

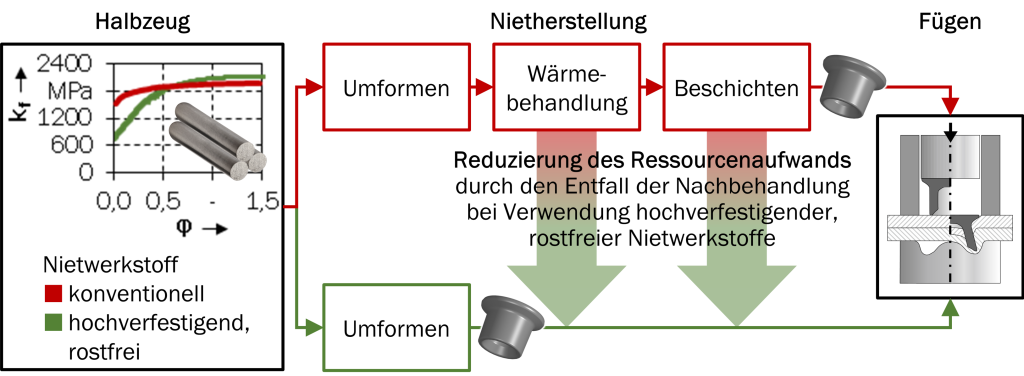

Bedingt durch die Bedeutung des Klimaschutzes für unsere Gesellschaft ist ein industrieller Wandel erforderlich. Im Jahr 2014 war etwa ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen dem Industriesektor zuordenbar [1]. Es wird erwartet, dass der Energiebedarf der Industrie in den kommenden Jahren weiter steigt und dass bis zum Jahr 2040 beinahe zwei Fünftel des weltweiten Energieverbrauchs auf den Industriesektor entfallen werden [2]. Dementsprechend spielt die Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen eine zunehmend wichtige Rolle. Im Rahmen von Kaltmassivumformprozessen wird oftmals eine zusätzliche Wärmebehandlung der Werkstücke durchgeführt, um die Umformbarkeit zu erhöhen, die defektfreie Umformung überhaupt erst zu ermöglichen oder um für den Bauteileinsatz erforderliche Bauteileigenschaften zu erreichen. Somit stehen den effizienten Produktionsprozessen durch Umformung die teilweise damit verbundenen energieintensiven Prozessschritte der Wärmebehandlung entgegen. Gemäß [3] werden 40 % der im industriellen Umfeld in Deutschland genutzten Energie für Wärmebehandlungsprozesse verbraucht. Daher werden neue Ansätze benötigt, um den Forderungen der Politik und der Gesellschaft im Hinblick auf den Klimaschutz gerecht zu werden. Es werden bereits Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz von Industrieöfen erarbeitet [4]. Bei Kaltmassivumformprozessen besteht aber auch das große Potential, die Wärmebehandlung der Bauteile vollständig zu vermeiden und somit die Ressourceneffizienz der Gesamtprozesse zu steigern. Ein Ansatz, um dies zu erreichen, ist der Einsatz hochverfestigender Werkstoffe. Hierbei muss sichergestellt sein, dass auch ohne Wärmebehandlung eine fehlerfreie Umformung möglich ist. Zusätzlich müssen die geforderten Bauteileigenschaften ausschließlich durch die Umformoperation erzielbar sein. Dieser Ansatz wird im Folgenden am Beispiel der Herstellung von Halbhohlstanznieten für das mechanische Fügen dargelegt.

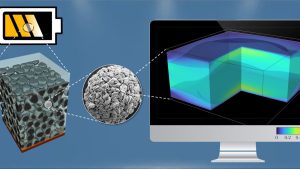

Abbildung 1: Ansatz für die Steigerung der Ressourceneffizienz bei der Herstellung von Halbhohlstanznieten

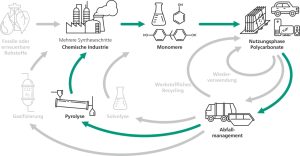

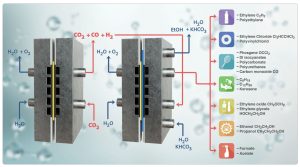

Reaktionsschema des Tandem-Elektrolyseurs

Reaktionsschema des Tandem-Elektrolyseurs