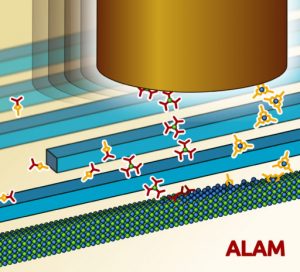

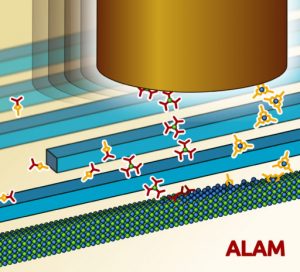

Für den präzisen 3D-Druck hat das Team den 3D-Druck in Atomlagen entwickelt. Die Atome werden dabei einzeln auf die Oberfläche aufgetragen (Grafik: Bachmann).

Besonders dünne Solarzellen mit einem 3D-Drucker herstellen, aus nachhaltigen Materialien und präzise bis auf den Nanometer: Daran forscht Prof. Dr. Julien Bachmann, Lehrstuhl für Chemistry of Thin Film Materials an der FAU. Für sein Projekt erhält er nun den ERC Proof of Concept Grant. Der ERC Proof of Concept Grant wird an Forschende vergeben, die bereits einen ERC Grant erhalten haben und nun ausloten, wie ihre Ergebnisse in der Praxis ökonomischen oder sozialen Mehrwert bringen können.

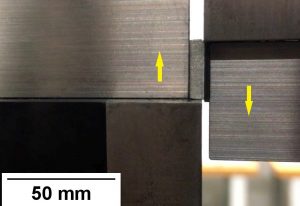

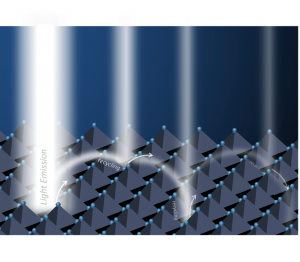

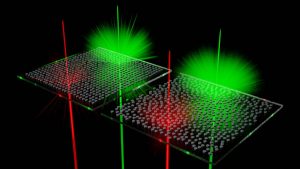

In seiner früheren Forschung konnte Prof. Bachmann zeigen, wie die Oberflächenstruktur der Halbleiter auf kleinster Ebene die Effizienz der Solarzellen beeinflusst. Mit einem hochauflösenden 3D-Drucker, der auf 0,000001 Millimeter genau ist, will er nun systematisch austesten, bei welche Oberflächengestaltung der Halbleiter am leistungsfähigsten ist. Für den Einsatz nachhaltiger Materialien im Bereich der erneuerbaren Energien ist diese Optimierung notwendig. Weiterlesen