© Fraunhofer IPT

Das 5G Edge Computing Device (rechts) mit Vibrationssensor, integriert in einen BLISK-Fräsprozess zur adaptiven Regelung.

Smarte Sensoren, die kabellos am Bauteil angebracht werden, verbessern das Verständnis und die Kontrolle von Produktionsverfahren, sodass sich Prozesse flexibel überwachen und adaptiv regeln lassen. Was nach einer weit entfernten Zukunftsvision klingt, setzt das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT in Aachen bereits um: Gemeinsam mit sieben Industriepartnern haben die Forscherinnen und Forscher eine intelligente und flexible Prozessregelung entworfen, die große Datenmengen verarbeiten und mit 5G- und Cloudtechnologie nahezu verzögerungsfrei übertragen kann. Weiterlesen

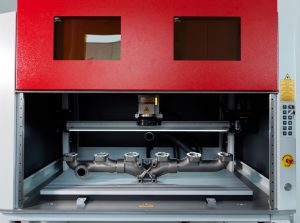

Die Einbindung von Lasersystemen in eine Automationsumgebung erhöht die Prozessgeschwindigkeit, sorgt aber auch für eine gute Prozesskontrolle und gleichbleibende Qualität. Die einfache Bedienung solcher Lasermaschinen garantiert einen reibungslosen Workflow. Professionelle Lasermaschinen gewährleisten Prozess- und Personensicherheit und sind für den Dauerbetrieb industrieller Produktionen ausgelegt.

Die Einbindung von Lasersystemen in eine Automationsumgebung erhöht die Prozessgeschwindigkeit, sorgt aber auch für eine gute Prozesskontrolle und gleichbleibende Qualität. Die einfache Bedienung solcher Lasermaschinen garantiert einen reibungslosen Workflow. Professionelle Lasermaschinen gewährleisten Prozess- und Personensicherheit und sind für den Dauerbetrieb industrieller Produktionen ausgelegt.