Die Kuh als Klimaretter? Das dürfte in der öffentlichen Wahrnehmung eher nicht so gesehen werden. Im Gegenteil: Die Aufzucht von Rindern und der Verzehr von Rindfleisch gelten als Klimasünden par excellence. Und dennoch könnten die Wiederkäuer einen Anteil daran haben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrer Hilfe klima- und umweltschonende Technologien entwickeln. Weiterlesen

Kategorie: Werkstoffe und Materialien

Spannende Beiträge, informative Fachartikel und die neusten Entwicklungen aus dem Themengebiet Werkstoffe und Materialien.

Forschern gelingt Synthese einer neuen Form von Eisen

Eisen ist eines der häufigsten Elemente auf der Erde und auch im gesamten Universum. Es spielt eine Schlüsselrolle in allen Bereichen unseres Lebens, sei es in der Industrie oder für den Sauerstofftransport in unserem Blut. Forschern der Universität des Saarlandes und weiterer Kollegen aus Deutschland ist nun die Synthese einer neuen Form von Eisen gelungen. Auf Basis dieser Grundlagenforschung bieten sich Perspektiven für wichtige Anwendungsfelder wie zum Beispiel in der Energiewirtschaft.

Eisen spielt eine zentrale Rolle, und zwar nicht nur als Ausgangsstoff für die Stahlindustrie und andere technische Anwendungen. Eisen ist auch essenziell für viele Abläufe in der Natur und unserem Körper. „Eisenverbindungen vermitteln Redoxvorgänge, zum Beispiel im natürlichen Stickstoffkreislauf oder in der Atmung. Unser rotes Blut hat seine Farbe von oxidierten Eisenverbindungen, die den Sauerstoff auf diese Weise durch den Körper transportieren“, erläutert Dominik Munz. Weiterlesen

Füllwerkstoff EPUMENT® Ultralight Flow

© RAMPF Holding GmbH & Co. KG

Der neue Leichtbaufüllstoff EPUMENT® Ultralight Flow von RAMPF Machine Systems für dynamisch bewegte Komponenten im Maschinenbau steht für minimales Gewicht, maximale Schwingungsdämpfung, geringe Kosten, reduzierte Durchlaufzeiten, beste Verfügbarkeit sowie eine nachhaltige Herstellung. Weiterlesen

Allplastik Blitzbinder detektierbar

© Württembergische Allplastik GmbH

Der detektierbare Blitzbinder® wurde 2012 von Björn-Gunnar Lefnaer erfunden und zur Serienreife entwickelt. Neben den hochwertigen Funktionen der Blitzbinder-Sortimente, besitzt dieser zusätzlich magnetische Füllstoffe, konform den FDA-Anforderungen sowie der Richtlinie 2000/72/EG und der Verordnung (EU) Nr. 10/2011, und kann dadurch mit handelsüblichen Röntgenapparaten oder Metalldetektoren aufgespürt werden. Weiterlesen

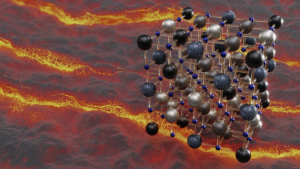

Innovative Rechenmethode enthüllt Hochleistungskeramiken für extreme Umgebungen

Künstlerischer Blick auf das Kristallgitter einer Hochentropie-Keramik, die so hitzebeständig und elektronisch belastbar ist, dass sie Geräten den Betrieb bei lavaähnlichen Temperaturen ermöglichen könnte. ( © B. Schröder/HZDR)

Ein internationales Forschungsteam hat ein Verfahren entwickelt, um neuartige Materialien zu berechnen, die bei extrem hohen Temperaturen von mehreren tausend Grad Celsius funktionieren. Diese leistungsfähigen Keramiken könnten eines Tages die Grundlage für robustere Beschichtungen, Batterien und strahlungsbeständige Geräte bilden.

Elektronische Geräte, die lavaähnlichen Temperaturen von mehr als 1.000 Grad Celsius standhalten? Eine neue Klasse von Hochleistungsmaterialien könnte das bald möglich machen. Ein Forschungsteam unter der Leitung von Materialwissenschaftler:innen der Duke University (USA) hat eine Berechnungsmethode vorgestellt, mit der sich schnell Vertreter einer neuen Klasse von Materialien entwickeln lassen, die so hitzebeständig und elektronisch stabil sind, dass sie Geräte in die Lage versetzen könnten, bei extremer Hitze zu funktionieren. Bei diesen Materialien handelt es sich um Keramiken aus sogenannten Überangsmetallcarbonitriden oder -boriden. Dieser spezielle Typ von Verbindungen bildet stark ungeordnete Strukturen, sogenannte Hochentropiephasen. Durch die zufällige Verteilung der Kationen im Material kommt es dabei in hohem Maße zu Reflexionen und Interferenzen von Wellen, woraus sich besondere mechanische, elektronische und thermische Eigenschaften ergeben. Weiterlesen

Digitaler Zwilling beschleunigt Solarforschung

Solarflächen der Zukunft: flexibel, durchsichtig und mit immenser Einsatzvielfalt. (Bild: FAU/DALL-E/runwayml)

Künstliche Intelligenz soll die Suche nach dem perfekten Material für Solarmodule um den Faktor zehn beschleunigen. Daran arbeitet ein interdisziplinäres Team der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Die Forschenden aus der Materialwissenschaft, dem Ingenieurwesen, der Chemie und der Informatik wollen einen digitalen Zwilling implementieren, der Materialkombinationen besser charakterisiert und Hochdurchsatzexperimente schneller zum Erfolg führt. Weiterlesen

Mit der Natur gegen Materialermüdung

© Hiroko Yoshii

Korallen sind den Gezeiten und anderen Meeresströmungen ausgesetzt. Die Evolution hat dafür gesorgt, dass sie trotzdem stabil bleiben.

Wissenschaftler*innen der Universitäten Erlangen-Nürnberg, Bayreuth und Haifa in Israel, des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam, der Charité – Universitätsmedizin Berlin sowie der TU Berlin als Konsortialführerin haben eine neue DFG-Forschungsgruppe gegründet. Ziel ist die Entwicklung neuer Materialien durch Bioinspiration. Sie sollen widerstandsfähiger sein gegen das gefährliche Phänomen der Materialermüdung, die ohne Vorwarnung zum Materialversagen und damit zu schweren Unfällen führen kann. Weiterlesen

Künstliche Intelligenz optimiert Materialgestaltung

Konzeptualisierung eines Laufschuhs aus einem Metamaterial. KI-generiert mit DALL-E (Visualisierung: ETH Zürich)

Forschende haben eine künstliche Intelligenz so trainiert, dass sie die Struktur sogenannter Metamaterialien mit den gewünschten mechanischen Eigenschaften für verschiedene Anwendungsfälle entwerfen kann.

Helme, die die Energie eines Aufpralls absorbieren, Laufschuhe, die jedem Schritt einen zusätzlichen Schub geben, oder Implantate, die die Eigenschaften von Knochen imitieren. Metamaterialien machen solche Anwendungen möglich. Ihre innere Struktur ist das Ergebnis eines sorgfältigen Designprozesses, wonach 3D-Drucker die generierten Strukturen mit optimierten Eigenschaften herstellen können. Forschende unter der Leitung von Dennis Kochmann, Professor für Mechanik und Materialforschung am Departement für Maschinenbau und Verfahrungstechnik der ETH Zürich, haben neuartige KI-Tools entwickelt. Diese umgehen den zeitaufwändigen und auf Intuition basierenden Designprozess von Metamaterialien und sagen stattdessen Strukturen mit außergewöhnlichen Eigenschaften schnell und automatisiert vorher. Ein Novum ist, dass diese Tools auch für große (sogenannte nichtlineare) Belastungen anwendbar sind, zum Beispiel wenn ein Helm bei einem Aufprall große Kräfte absorbiert. Weiterlesen

Mit Phosphor zu innovativen optoelektronischen Bauelementen

© Sebastian Reineke

Phosphorchemiker Prof. Jan. J. Weigand von der Technischen Universität Dresden hat in Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären Team eine neuartige Methode entwickelt, um Phosphor- und Stickstoffatome in polyzyklischen Molekülen einzubringen. Diese Methode könnte in Zukunft die Entwicklung neuer Materialien mit spezifischen optoelektronischen Eigenschaften für die Anwendung in organischen Halbleitertechnologien, wie OLEDs oder Sensoren, ermöglichen. Weiterlesen

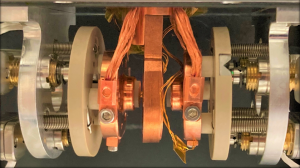

Isolierende Metalle

Das Forschungsteam nutzt für seine Experimente einen sogenannten optischen Hohlraum – einen engen Raum zwischen zwei Spiegeln, in dem Atome und Moleküle in eine Wechselwirkung mit Licht gezwungen werden. (Bild: Lehrstuhl für Festkörperphysik/FAU)

Forschende der FAU nutzen Lichträume, um die elektrische Leitfähigkeit von Materialien zu steuern

Werden Materialien zur Interaktion mit Licht gezwungen, können sich ihre Eigenschaften grundlegend ändern. Forschende der FAU und der Universität Triest haben in einer Studie gezeigt, dass Tantalsulfid, ein metallisches Quantenmaterial, in einem optischen Hohlraum von einem elektrischen Leiter zu einem Isolator werden kann. Da dieser Prozess reversibel ist und kontaktlos gesteuert werden kann, eröffnet er völlig neue Perspektiven für Elektronik, Energiespeicherung und Quantencomputing. Weiterlesen