© Fraunhofer IMWS

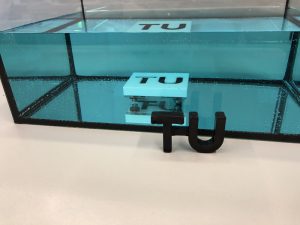

Zwei Metallstücke sind mit der nachhaltigen Klebstoffformulierung verbunden. Im Hintergrund: Leinölepoxidproben für die Klebstoffprüfung mit flüssigem (gelb) und pastösem Härter (weiß) sowie mit Organosolv-Lignin (schwarz).

Die Nachfrage nach grünen Produkten steigt. Doch nachhaltig sind Waren erst dann, wenn die verwendeten Klebstoffe und Lacke ebenfalls aus biobasierten Rohstoffen hergestellt werden. Materialkonzepte aus Fraunhofer-Laboren sollen helfen.

Bioprodukte boomen. Denn statt Massentierhaltung und Chemikalien-Cocktails auf den Feldern wünschen sich viele Verbraucher sattgrüne Weiden für die Tiere, möglichst unbehandeltes Obst und Gemüse sowie Textilien aus ökologisch erzeugter Baumwolle. Allerdings ist es nicht damit getan, Kunststoffe durch Materialien wie Holz oder Kork zu ersetzen. Wirklich nachhaltig sind die Produkte nur dann, wenn auch die Klebstoffe und Lacke aus biobasierten Rohstoffen hergestellt werden. Weiterlesen