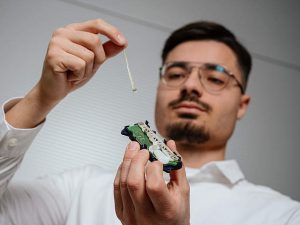

© Oliver Dietze

Mit künstlichen Muskeln, Formgedächtnisdrähten aus Nickel-Titan, bauen die Forscher kompakte technische Bauteile. Hierbei kommt auch ein patentierter Zahnstangenmechanismus zum Einsatz, der Linearbewegung in eine Rotation überführt wie bei diesem Prototyp, der auf der Hannover Messe gezeigt wird. Doktorand Carmelo Pirritano forscht an den neuartigen smarten Antrieben.

Wo Elektromotoren oder -magnete in technischen Bauteilen zu groß oder zu schwer sind, können die neuartigen Antriebe des Forschungsteams der Professoren Stefan Seelecke und Paul Motzki von der Universität des Saarlandes helfen, Platz, Gewicht und Energie zu sparen. Ihre Formgedächtnisantriebe kommen mit einem Durchmesser von 300 bis 400 Mikrometern aus, sind leicht und energieeffizient. Künstliche Muskeln aus Nickel-Titan machen kompakte Bauteile auf kleinstem, aber auch großem Raum möglich.

Immer mehr Technik muss heute auf kleinem Raum unterkommen. Der Platz ist knapp in Auto, Flugzeug und in sonstigen Maschinen und Geräten. Das Ganze darf auch nicht zu schwer werden. Leichtere Verkehrsmittel etwa brauchen weniger Treibstoff, Batterien von E-Autos halten länger bei leichtem Gepäck. Eine neuartige Technologie könnte künftig dabei helfen, durch kleinere und leichtere technische Bauteile nicht nur weniger Gewicht auf die Waage zu bringen, sondern zusätzlich auch weniger Energie zu verbrauchen. Das Forschungsteam der Spezialisten für intelligente Materialsysteme Stefan Seelecke und Paul Motzki entwickelt die neuen Bauteile an der Universität des Saarlandes und am Saarbrücker Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik Zema. Sie wollen diese zur Katalogware machen. Weiterlesen

Optris begeht Jubiläum

Optris begeht Jubiläum

![Abbildung 1 – Darstellung dominierender Umwelteinflüsse auf Polymere in natürlichen Habitaten. [2]](https://werkstoffzeitschrift.de/wp-content/uploads/2023/03/Impacts_w_wind_short_german_beschr.-300x221.png)